- TOP

- >

- 高知の地域版「緊急速報」は津波の発生を音で検知

2017年12月28日 12:00

津波で発生する超低周波の音「インフラサウンド」を観測

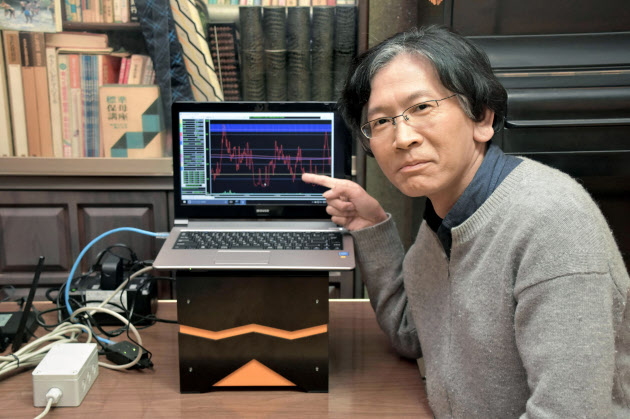

11月末、高知市春野町芳原で自主防災組織の副会長を務める吉本洋昭さん(73)の自宅に、プラスチック製の黒い箱が運び込まれた。箱の中には、津波で発生する超低周波の音「インフラサウンド」を観測する辺約25cmの立方体のセンサー。山本真行教授(地球物理学)が和室の片隅に設置し終えると、パソコンのモニター画面に波形が刻まれ始めた。

インフラサウンドは、津波や火山の噴火、台風などで海水や空気が大きく揺れたり動いたりして、気圧が急激に変化することで発生する。

音速で数千kmを越えて伝わるが、人間には聞こえない。山本教授の研究チームは、県内各地に設置したセンサーのデータを集めて分析を続けている。

山本教授によると、課題は「津波とそれ以外を見分けること」。昨年10月に熊本県・阿蘇山の噴火で観測されたインフラサウンドは、2011年の東日本大震災の津波で記録されたものに比べ、波長が短かった。

このことから山本教授は「(南海トラフ地震で想定される)マグニチュード8以上の地震による津波であれば、区別は十分可能だ」と説明する。

研究チームは、南海トラフ地震で全国最大の34mの津波が予想される高知県黒潮町で、観測結果を住民に知らせ、避難を呼び掛けるための具体策も検討する。(慶尾六郎)

-->

高知に関する新着ニュース

東北地方太平洋沖地震の寄付サイト一覧

記事検索

アクセスランキング トップ10

特集

お問い合わせ